私の自宅の近くには、三つの神社がある。

北方の豊住2丁目に、白山神社がある。

西方の中新宿2丁目に、富士浅間神社がある。

南方の酒井根5丁目に、八坂大神がある。

三社ともに、自宅からの距離は1キロちょっとというところである。

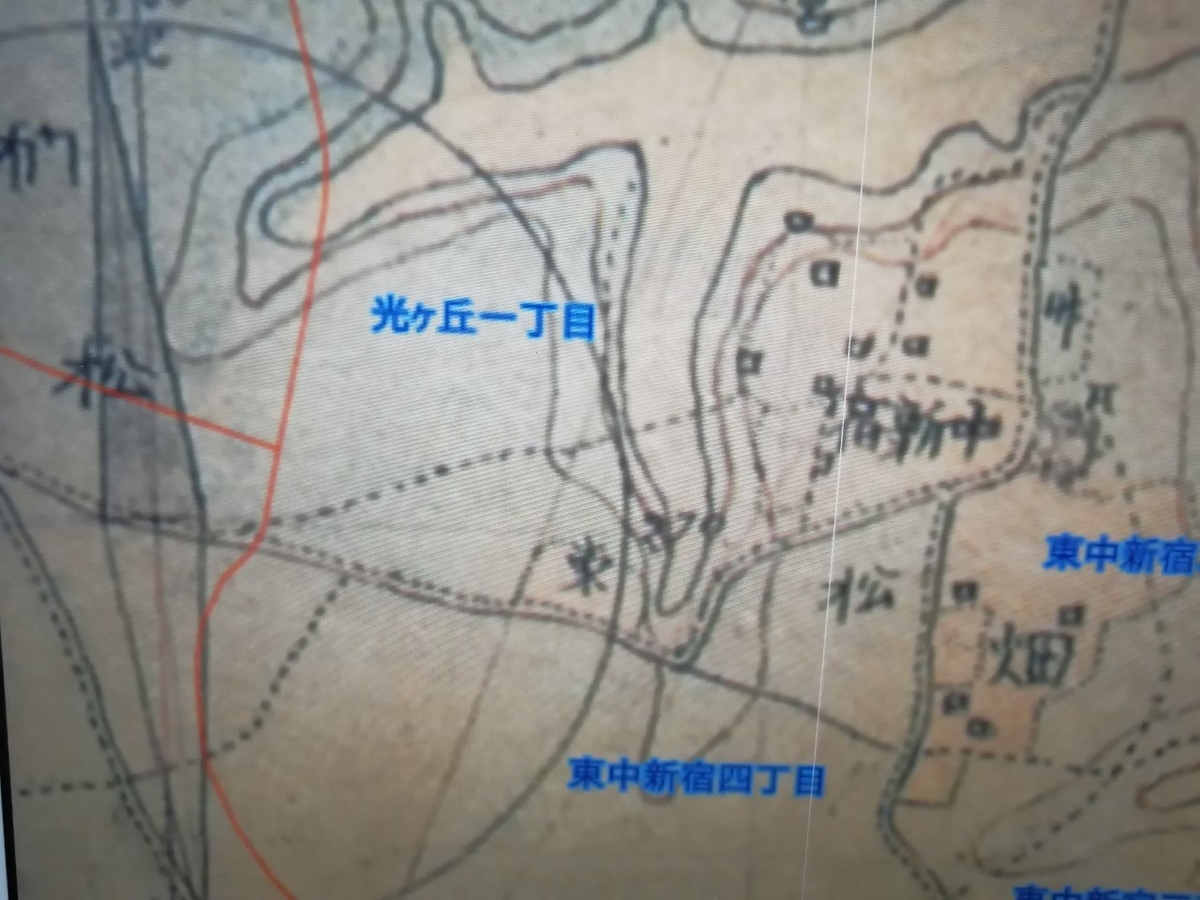

じつは、明治初期の地図を見たときにもっと近いところに神社の鳥居マークがあった。

神社名は表示がなかった。

自宅から、北東に300メートルくらい、徒歩3分ほどのところである。

この頃の地図は手書きで面白い。気をつけて見ないと見落としてしまう。

住居の□マークの配置で集落の様子がよくわかる。

それが、現在は富士浅間神社境内に合祀されている中新宿天神社らしい。

現在は、2階建てのアパートが2棟建っていて、神社があった形跡はまったく無かった。

どのような事情で移されたのだろうか。

鳥居マークの近くに「中新宿」と集落が表示されているので、かつてはこのあたりが中新宿集落の中心であったと思われる。

今は住居表示は「東中新宿」である。

この交差点の近くには、学生の憩いの場「Reitaku Cafe」がある。

もちろん、一般の人も利用できる。

紀伊国屋書店も入ってるが、私はまだ足を踏み入れたことがない。

麗澤大学を二分する道路を進む。

頭の上をキャンパスをつなぐ歩道橋が通る。

最近亡くなった田中邦衛さんは、ここの出身者である。

麗澤大学は、1959年(昭和34年)開学だが、その前身の麗澤短期大学の英語科を卒業したとのこと。

岐阜県土岐市で育った田中さんが、どうしてこの柏の学校に来たのだろう。

今は、JR南柏駅と東武新柏駅が最寄りだけれど、当時はJR北小金駅か東武増尾駅だと思う。

歩いたら、どちらもかなりかかりそうだ。

一つ目の坂を下ると、右手にかなりの森がありそこを水源とした川が、道路の向こうで流れ出ている。

坂を登って信号を越え、二つ目の坂を下る。

坂を下って、突然に神社入り口の下り階段がある。

鳥居前の池は、少し濁ってはいたがよく見ると、オタマジャクシが泳いでいた。

私の知ってるオタマジャクシに比べると、ずいぶん大きい。

何という種類だろうか。

浅間神社の鳥居から階段を登ると、左手に天神社の祠があった。

天神社の由来により、これが東中新宿庚申前から移して合祀したものであることがわかった。

由来書には、次のようにある。

「天神社創建の由来年代については明らかでないが、村誌及び図書館所蔵の諸文献等の資料により明治初期のものと思われる。

当時は現在の東中新宿庚申前の樹木うつ然たる台地に鎮座のところ明治35年7月28日其の筋の許可を得て本社に合祀する御祭神は菅原道真公を祀る。」

さらに進むと、富士浅間神社の本殿である。

浅間神社は、木花開耶姫を祭神とする神社で全国に1300ほどあり、その総本宮が富士宮市にある富士山本宮浅間大社だそうだ。

木花開耶姫を富士山を神格化した浅間神と同一化したのだろうが、不思議なことがある。

誰でも考えるだろうが、どうして富士山ではなくて浅間山と名付けなかったのか。

浅間神は、富士山自体を神格化したのではなく、火山というものを神格化したものなのだろうか。

神社の建物というのは、拝殿と本殿からなるが、一体化してるのが多いようである。

由来書には、次のようになっている。

「当社は中新宿字浅間前234ノ1 234ノ2番地にあり、御祭神として木花開耶姫命を祀る鎮座の年記不詳なるも五百有余年の歴史を有する霊験あらたかな神と景仰される神社である。

里伝えに言われることはこの地において朽杉株発掘して金像を得たという地形が富士に似ているので社殿を設け金像を御神体に奉祀し富士浅間神社と名称したといわれる。

今なお掘り出しの池と号する池があり往時この池からの湧水を御神水として遠近の人々に愛用されたるも戦後荒廃するままであったが平成2年6月環境保全の一環として厳島神社再建とともに整備された。」

由来書の後半には、現在の社殿が、昭和48年の再々建で、氏子戸数23戸とある。

わずか23戸で、これだけの建物を作って、維持して祭事を続けるのは大変なことである。

大きな町で育った人には理解できないかもしれない。

日本に神社が10万くらいあるそうだが、ほとんどはこういう自分たちで作った村を守る神社である。

どんな小さな村にも、鎮守の森はあったのだ。

京都や東京にあるよう名のとおった大きな神社は、大会社かデパートみたいなものである。

神社ができた出発点もいろいろあるんだな。

本殿側には、巨木の切り株が残っている。

本社は、谷と谷に挟まれた台地にあり、西側の斜面に参道を設けている。

きれいに掃き清められた本殿の周囲を、一回りして帰り道についた。

往路でわずかに見えた馬場の馬を近くで見るために、寄り道をした。

まだ、馬場に残っていて、一頭は立っていて、一頭は休んでいた。