久しぶりに、近所の図書館別館に行ってみた。

市役所支所のある近隣センターの中にある。

一階の市役所支所の窓口を通り過ぎて進むと、図書館別館がある。

図書館別館といっても、学校の図書室程度のものである。

なので所蔵の書籍数も、それほど多くはない。

とはいっても、自宅から2分くらいのところにあるのは、なんと恵まれていることだろう。

買い物の後に、買い物袋を持って入るのは嫌なので、買い物前に寄ることが多い。

入り口を入ると、新刊書のためのスタンドがある。

反対側に、返却・貸し出しのカウンターである。

さらに進むと、突き当たりの窓の前に閲覧テーブルである。

そこテーブルが、私の定位置のテーブルである。

テーブルの近くの書棚は、千葉県や柏市といった関係の書籍があり、なぜか宗教関係も並んでいる。

今日は歴史関係の本をみようと、歴史の書棚に行ってみた。

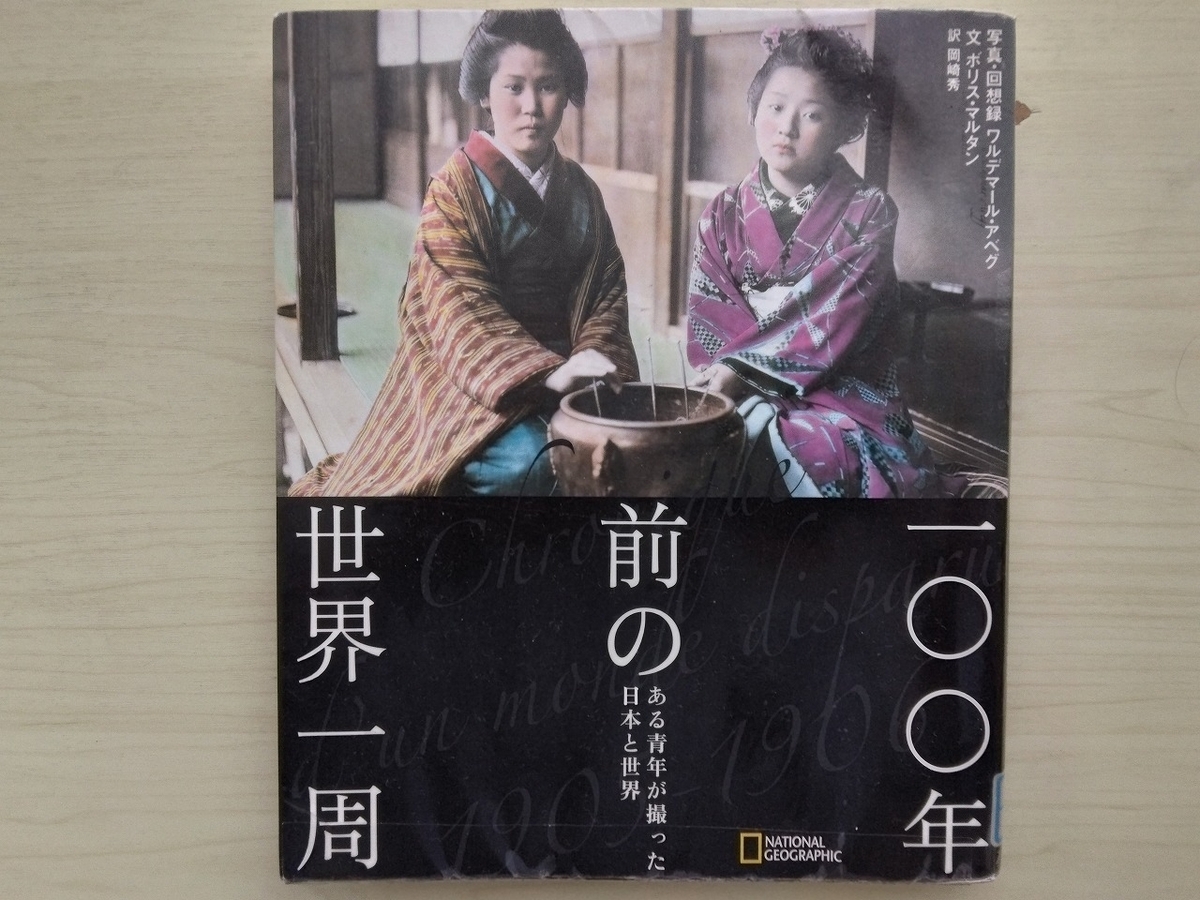

そうしたら、この本が目についた。

「100年前の世界一周」である。

手にとって、ぱらぱら見ると、写真を主にした旅行記だった。

100年前の旅行記なのに、写真が中心である。

今まで、何回もこの歴史関係の書棚を見たはずなのに、この本に気が付かなかった。

10年以上前に発行されていて、光が丘分館の蔵書スタンプが押されてるので、確かにずっとそこにあったのだろうと思う。

私は、旅行記のようなものが好きで、いろいろと読んでいる。

このブログにも、今回のようなタイトルで4回書いていた。

やはり、写真家が書いた、日本訪問記のようにものについても、何冊か書いた気がする。

「100年前の世界一周」というこの書籍の奥付を見る。

写真・回想録 ワルデマール・アベグ

文 ボリス・マルタン

訳 岡崎秀

となっていて、

発行 日経ナショナル ジオグラフィック社

発売 日経BP出版センター

2009年11月40日 第1版1刷

である。

表紙カバーにある著者についての説明文には、次のように書かれていた。

ワルデマール・アベグ (Waldemar Abegg)

1873年、ドイツ、ベルリンの裕福な家庭に生まれる。10代の頃から写真を趣味とする。大学で法律を学び、卒業後公務員となる。1905年に休暇をとって世界旅行にでかけ、その時の経験を80歳を過ぎてから回想録にまとめた、ナチズムに反感を抱いていたアベグは、第二次世界大戦後、ドイツ国籍を放棄した。1961年没。

体裁としては、20cm×23cmで238ページである。

その内に、117点の写真を含んでいる。

写真は、1点で、1ページを占めていて、ものによっては2ページに及んでいる。

残りが、文章であるが、ボリス・マルタン氏による解説補足が中心であり、その文の中にワルデマールによる回想録を挟んでいる。

この書籍の原本は、いつ発行されたのだろうと、調べてみたら次の書籍が見つかった。

書籍名が、

“Chronique d'un monde disparu 1905-1906: Waldemar Abegg, voyageur et photographe”

となっていて、どう見てもドイツ語ではなくて、フランス語ぽい。

考えてみたら、解説のボリス・マルタン氏がフランス人なので、フランス語の書籍として発行したものらしい。

翻訳すると、「消えた世界の年代記」となった。

発行年が2008年で、体裁も30cm×23cmと日本語版よりも大きく、ページ数は191ページと少ない。

この本の目次は、次のようになっている。

グランドツアー

大西洋 広がる水平線

新世界 いくつかの冒険

太平洋 宙に浮いた時間

極東 不思議に満ちた世界

インド洋 憂鬱な帰国

その後の世界

最初の「グランドツアー」がワルデマールの生い立ちについてであり、「序章」、最後の「その後の世界」が、彼が世界旅行から帰ってからの人生についてで、「終章」といったところである。

ワルデマールは、1903年新しく樹立されたドイツ帝国のベルリンで、生まれた。

兄リヒァルト、姉マルガレーテ、弟ヴィルヘルム、コンラートの五人兄弟である。

法学者の父は、企業と海軍で顧問を務めたあと、銀行の頭取となった。

兄リヒァルトは科学者となったが、ワルデマールは22歳で法学の博士号を取得し、ベルリン裁判所の判事に任命され、ここで3年、次にザクセン州のマグデブルクで3年を過ごす。

さらに、シュレージエン地方のヴァルデルブルクへ転勤となる。

そこで4年たったところで、1年間の休暇を申し出て、世界一周の旅に出かけるのである。

表向きの目的は、「非行少年の更生に関する情報収集のための研修旅行」である。

今の感覚だと、1年間の休暇というのは、ずいぶんと豪勢であるが、この頃のヨーロッパでは、驚くようなものではなかったらしい。

兄リヒァルトもすでに、セイロン、インド、ジャワへの大旅行をしていた。

イギリスの上流階級の若者は教育の締めくくりとして、ヨーロッパを旅行していた。

今で言えば、卒業旅行のようなものだろうか。

それが、「グランドツアー」と呼ばれていたようだ。

時代とともに、アメリカ人、フランス人、ドイツ人も同じような旅をする様になっていたのである。

旅行先を、彼はヨーロッパから遠いアメリカ、そして極東を選んだ。

日露戦争で負けて不安定なロシアを避けて、東回りコースではなく、西回りのコースを選ぶ。

旅の友は、16歳からの趣味である写真機を2台用意した。

かつての重いガラス板を使うかさばるものではなく、フィルムが使われるようになっていた。

1905年4月、ワルデマールは客船バルバロッサ号一等客室で、ブレーマーハーフェン港を新大陸へ向けて出発した。

バルバロッサ号の乗客は、観光旅行に出かける特権階級の一等客であり、そしてロシアやポーランドの迫害や貧困から逃れて来た人々が、二等三等客室の多くを占めていた。

霧の発生や氷山の一群がすれ違うこともあったが、航海はつつがなく進んだ。

十数日の航海のあと、ついに新大陸に到着する。

1905年4月26日、ニューヨークで、自由の女神の出迎えを受ける。

バルバロッサ号を迎えてくれた自由の女神像は、アメリカ合衆国の独立を記念して、独立を支援したフランス人の募金によって贈呈され1886年に完成した。

ということは、独立から120年経っていたことになるが、ワルデマールが残したニューヨークの写真を見ると、当時の最も先端を行く都市だったのではないか、という気がする。

この後に訪れるアジアの国々と比べると、別世界である。

彼は、ニューヨークに4か月滞在し、ここを起点に近隣の都市や観光地を訪問している。

写真機にとって必需品であるフィルムが、簡単に手に入ることがわかって、一安心している。

そして、ニューヨークの街を歩き回っている。一般的な乗り物はまだ馬車だったが、大通りでは電気で走る路面電車や高架鉄道が増えていて、自動車はまだ少なかった。

1905年は、日本では明治38年である。

彼は、旅の本来の目的である「非行少年の更生に関する情報収集のための研修旅行」についても、調査している。

非行少年が温情をもって扱われ、寛大な刑を受け、感化院においても、鍵をかけて閉じ込めるわけでなく、自由な生活をさせているやり方に、ヨーロッパとの違いを感じ、驚いている。

彼は、ホワイトハウスを見学したり、ナイアガラの滝の見物にも出かけている。

4か月のニューヨーク滞在後、西に向かった。

ピッツバーグ、インディアナポリス、ミルウォーキー、デイトン、セントルイス、セントポール。

デイトンでは、レジを製造する会社、ナショナル・キャッシュレジスター社の工場を見学している。

このあたりは、ずっと汽車の旅である。

そういえば、大陸横断鉄道というのが、アメリカにはあったなあ、と思ったので調べてみた。

アメリカには、国有鉄道というのはなくて、民間鉄道だったということだ。

1971年になって、航空や自動車輸送に圧迫されて、存続が危うい鉄道を維持するために、連邦政府が介入して、全米鉄道旅客公社 通称アムトラック(Amtrak)という公共企業体をつくった。

国鉄を民営化した日本と反対だなと思ったけれど、よく考えたら、日本も日本中にできた民間鉄道を政府が纏めて国有鉄道を作ったんだった。

正確には、1906年に鉄道国有法によって大手私鉄17社の国有化し、それまでの官鉄の総営業距離は2,459 kmに加えて、買収して国有化した路線の総営業距離は4,806 kmである。

いろいろな地名が出てくると、頭が混乱してしまう。

州名や大きな都市名は、聞いたことはあるが、位置関係がまったくわからない。

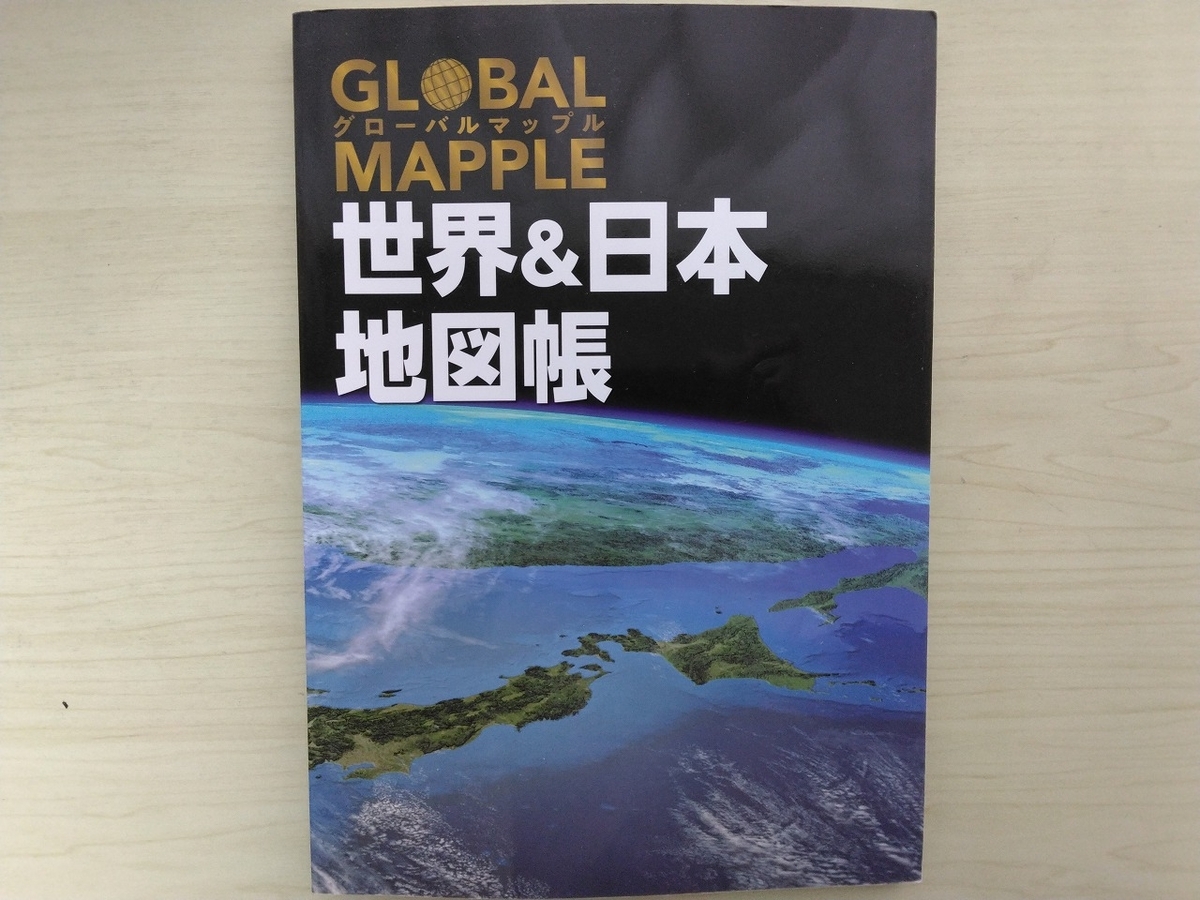

二年ほど前に買った地図帳を引っ張り出す。

昭文社の「世界&日本地図帳」で、昔中学や高校で使っていた地図帳を、もうちょっと詳しくした程度のものである。

こうやって、アメリカの地図をじっくり見てると、今までこんなことをしたことがないのに気づく。

ボストンはこんな所にあったのか、マサチューセッツ工科大学のマサチューセッツ州ってここなのか、という感じである。

黒の実線が鉄道で、オレンジ色の実線は道路だろう。

二重線が国道で、単線は州道?だろうか。

黒の実線が鉄道だとすると、国内を縦横無尽に繋がってるように思えるが、これで鉄道のすべてだとすると、国土の広さを考えると、空白地帯は車が不可欠ということになるのか。

たしか、カリフォルニア州だけで、日本くらいの広さだった気がするし。

アイダホ州では、灌漑のために建設されたツインフォールズ滝上流のダムを見学するために、四頭のラバが引く馬車?に何時間も乗っている。

イエローストーン国立公園では、有名な間欠泉オールド・フェイスフルを見物する。

このあたりで、六人の若くて快活なアメリカ女性たちと知り合う。

ポートランドで西海岸に到着し、ここから北上して、シアトル、カナダに入ってバンクーバーを巡り、ロッキー山脈を訪れ、素晴らしい景色を堪能する。

さらに、グレイシャー公園で、約束どおり六人のアメリカ女性と落ち合うというのだが、グレイシャー公園ってどこだろう?

地図を探したら、なんとアラスカとの境のあたりである。

この広い国土を鉄道で移動していたことを考えると、彼の行動力に関心してしまう。

この後も、ロサンゼルス、サンタバーバラ、そしてアリゾナ州のグランドキャニオン

で、その巨大なスケールと豊かな色彩に驚く。

ニューメキシコ準州のサンタフェ、コロラド州デンバー、ここでは、飛行青少年の構成について知るために、判事に面会する。

1905年11月2日、サンフランシスコに到着、高層建築のホテル・サンフランシスコの10階の部屋に宿泊する。

この時代に、10階の部屋ということは、これが最上階だろうか、もっと高い建物だったのだろうか。

ヨセミテ公園にも足を延ばし、ヨセミテ渓谷の巨大な木々、湖、山などを堪能する。

アメリカに着いて半年が経ったところで、アジアに向かうことになる。

ワルデマールがサンフランシスコを去って5か月後、大地震が襲い街は壊滅状態になった。